Noten o du fröhliche: Ein Lied der Hoffnung und des Trostes

Die Entstehung von „Noten o du fröhliche“ inmitten von Not

Das weltbekannte Weihnachtslied „Noten o du fröhliche“ entstand nicht in einer Zeit des Überflusses, sondern inmitten von Not und Elend. 1815/16, in der Folge der napoleonischen Kriege und dem „Jahr ohne Sommer“ nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora, erschuf Johannes Daniel Falk die erste Strophe dieses Liedes. Die Zeit war geprägt von Hunger, Armut und dem Leid unzähliger Kriegswaisen. Falk, ein Schriftsteller und Laientheologe, fand in der Musik einen Weg, Trost und Hoffnung zu schenken. Er schrieb die Worte nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für die vielen Kinder, die er und seine Frau in ihrer Obhut hatten.

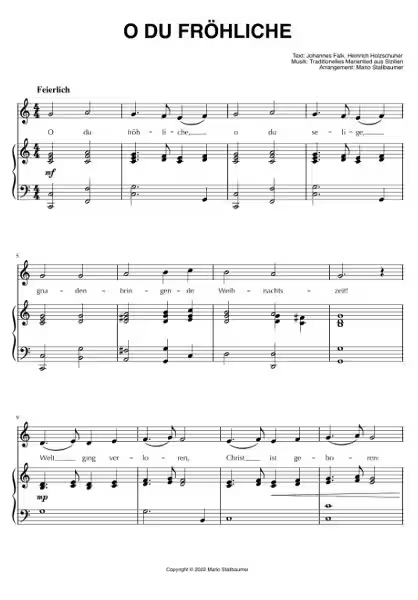

Die Melodie, die den Text von „Noten o du fröhliche“ so unverkennbar macht, stammt ursprünglich aus einem sizilianischen Seemannslied. Diese Verbindung zu einer anderen Kultur unterstreicht die universale Botschaft des Liedes, die über nationale und kulturelle Grenzen hinweggeht. Anfangs war „Noten o du fröhliche“ kein reines Weihnachtslied, sondern sollte bei verschiedenen christlichen Festen gesungen werden. Es spiegelte die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft wider, die nach dem Ende der napoleonischen Kriege in vielen Herzen aufkeimte, trotz der anhaltenden Not.

Die Verbreitung des Liedes und seine Bedeutung für die soziale Arbeit

Die Geschichte von „Noten o du fröhliche“ ist eng mit der Entwicklung der sozialen Arbeit verbunden. Johannes Daniel Falk, der im Laufe seines Lebens etwa 500 Kindern ein Zuhause gab, wurde zu einem Vorbild für die kirchliche Jugendsozialarbeit. Sein Engagement und die Botschaft seines Liedes fanden fruchtbaren Boden bei Heinrich Wichern, dem Gründer des Hamburger „Rauhen Hauses“, einem Heim für verarmte Kinder.

Wichern, bekannt auch für die Erfindung des Adventskranzes, nahm „Noten o du fröhliche“ in sein Liederbuch „Unsere Lieder“ (1844) auf. Das Lied wurde im „Rauhen Haus“ fester Bestandteil der Weihnachtsfeiern und verbreitete sich durch die dort lebenden Kinder und die von Wichern ausgebildeten Diakone weit über Hamburg hinaus. Die einfache Melodie und die hoffnungsvolle Botschaft machten das Lied schnell populär und trugen dazu bei, dass es sich über die Grenzen Hamburgs hinaus verbreitete.

Die Texte von „Noten o du fröhliche“: Hoffnung und Glaube

Die ursprüngliche Strophe von Falk wurde später um drei weitere Strophen von Heinrich Holzschuher erweitert. Alle Strophen beginnen mit dem einprägsamen Satz: „O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!“. Die Wiederholung dieses Satzes verstärkt die Botschaft und macht das Lied so einprägsam.

Die weiteren Strophen betonen die Geburt Jesu und die damit verbundene Freude. Der letzte Vers jeder Strophe, „Freue, freue dich, O Christenheit!“, unterstreicht den christlichen Glauben und die Freude über die Geburt Christi. Diese Struktur verleiht dem Lied eine innere Einheit und verstärkt dessen Botschaft der Hoffnung und des Glaubens.

Die globale Verbreitung und die anhaltende Bedeutung

Durch Auswanderer gelangte „Noten o du fröhliche“ schließlich in alle Welt und wurde zu einem der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtslieder. Seine globale Verbreitung unterstreicht die universelle und zeitlose Botschaft des Liedes.

Die Geschichte von „Noten o du fröhliche“ zeigt, wie ein Lied aus einer Zeit der Not und des Elends zu einem Symbol der Hoffnung und des Trostes werden kann. Es ist mehr als nur ein Weihnachtslied; es ist ein Zeugnis des christlichen Glaubens und des Engagements für sozial benachteiligte Kinder. Die Noten von „O du fröhliche“ hallen bis heute in den Herzen von Millionen Menschen weltweit wider und erinnern uns an die Bedeutung von Hoffnung, Glaube und Nächstenliebe. Die einfache Melodie und die kraftvollen Worte machen "Noten o du fröhliche" zu einem zeitlosen Klassiker, der uns Jahr für Jahr aufs Neue berührt. Die Botschaft des Liedes, entstanden aus der Not, spricht auch heute noch viele Menschen an und bietet Trost und Hoffnung.

Häufig gestellte Fragen zu „O du fröhliche“

Wer schrieb „O du fröhliche“?

Johannes Daniel Falk schrieb die erste Strophe 1815/16.

Wann wurde „O du fröhliche“ geschrieben?

1815/16 in Weimar.

Warum wurde „O du fröhliche“ geschrieben?

Um Kriegswaisen Trost und Hoffnung zu spenden.

Welche Melodie hat „O du fröhliche“?

Die Melodie stammt aus einem sizilianischen Schifferlied.

Für welche Anlässe war „O du fröhliche“ ursprünglich gedacht?

Ursprünglich für alle christlichen Feste.

Wer verbreitete „O du fröhliche“ weit über Weimar hinaus?

Heinrich Wichern, Gründer des Hamburger „Rauhen Hauses“.

Wie viele Strophen hat „O du fröhliche“?

Vier (drei weitere wurden später hinzugefügt).

Welche Bedeutung hat „O du fröhliche“?

Es repräsentiert Weihnachtsfreude, christlichen Glauben und soziales Engagement.